【有效衔接这五年】青海西宁:湟源县扎实推动易地扶贫搬迁 后续扶持工作高质量发展

2025-09-04 来源: 全国乡村振兴宣传教育中心 作者:

- 字号:

- [大]

- [中]

- [小]

引 言:“十四五”以来,湟源县将易地搬迁安置区后续管理服务作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有力抓手,结合党建引领易地搬迁“幸福家园”示范区创建,扎实推动易地搬迁安置区后续管理服务有序有效,切实增强了易地搬迁群众幸福感、获得感。

易地扶贫搬迁工作进入以后续扶持为中心的新阶段以来,湟源县认真贯彻落实习近平总书记关于易地扶贫搬迁后续扶持工作的重要指示批示精神,持续在做好易地扶贫搬迁“后半篇文章”、确保搬迁群众“稳得住、能致富、能融入”上下功夫,坚持以“促就业”为主攻点、“建项目”为着力点、“强融入”为落脚点,不断推动易地搬迁群众从“温饱有保障”向“生活有质量”转变、后续扶持产业发展从“传统粗放”向“多元精深”转变、群众就业从“一”向“多”转变,实现了搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”的发展目标。

一、基本情况

湟源县史称丹噶尔,位于日月山脉东麓、湟水河上游,为通往青海西部牧区门户,素有“海藏咽喉”“海藏通衢”之称。交通干线青藏铁路、109国道和315国道穿境而过,全县总面积1545平方公里,海拔2470—4898米,县辖7乡2镇,“十三五”期间依托总体目标将28个位于崖根山头的脑山村易地扶贫搬迁到县区和浅山地带,涉及28个村(社)2798户9490名农村人口(其中建档立卡脱贫户236户755人)。

二、进展成效

坚持多管齐下,以就业帮扶实现“稳得住”。聚力解决搬迁群众缺技能、就业难、渠道少等现实难题,坚持提技能、拓岗位、优服务系统集成,全面加强就业保障,各年度均超额完成易地搬迁脱贫群众务工就业目标任务,户均实现至少1人就业的目标。持续拓岗,抓实就近就业。充分挖掘“家门口”就业潜力,一方面持续加大脱贫劳动力公益性岗位开发力度,将腾退的公益性岗位优先用于安置符合条件的易地搬迁劳动力,及时将有关信息录入“金保系统”进行实名制动态管理。一方面积极落实以工代赈,累计实施以工代赈项目38个,通过“企业用人、村委找人”方式精准吸纳群众务工,为易地搬迁群众进一步增加了工资性收入。强化外输,延展就业渠道。在全省率先出台《关于鼓励劳动力转移就业的奖励办法》,坚持“鼓励”与“奖励”并重,鼓励劳动力,特别是易地搬迁劳动力多渠道转移就业。同时,以北大路集中安置区为试点开通易地扶贫搬迁专场招聘短信平台,指定专人负责将就业帮扶政策、岗位用工信息、职业技能培训等信息以短信形式直送搬迁群众,并累计开展易地搬迁专场招聘会50余场,集成推送约1500余家企业5000余个岗位信息,达成就业意向400余人,进一步延展搬迁群众就业渠道。跟进培训,提升就业本领。紧扣搬迁群众就业创业和市场需求,先后在易地搬迁村巴燕乡上浪湾村、日月藏族乡本炕村、波航乡下台村开展搬迁群众需求大、实用性高的中式面点、麦秆画制作和中式烹饪等技能培训500人次,同时为个搬迁安置点脱贫劳动力进行中式面点等各类技能鉴定,提高了培训证书的“含金量”,确保搬迁群众掌握技能、稳定就业。

创新“三宜”思路,以产业带动实现“能致富”。充分借鉴东部地区乡村产业发展经验,以“宜村则村、宜乡则乡、宜县则县”的“三宜”思路推动产业发展。抱团取暖发展“飞地经济”。针对搬迁村产业基础薄弱、制约因素较多的现实问题,统筹整合各村资金,从资金投入、产业规模上,变“撒胡椒面”式单打独斗为集中财力办成事的抱团取暖,先后整合58个脱贫村及和平乡下拉雾台、大华镇加牙麻等6村集体经济资金,分别实施7.2兆瓦村级光伏扶贫电站、丹噶尔古城新建和平驿站民宿等项目,带动群众有效增收,有效奠定了村集体经济发展的经济基础。2024年,湟源县整合巴燕乡福海等18个易地搬迁村壮大村集体经济资金430万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金550万元、东西部协作资金1309万元,在湟源县“丹噶尔”古城校东巷实施总投资为2289万元河湟民俗建设项目,通过打造具有区域特色的旅游民宿,推动湟源民宿文化展示,带动区域相关产业链延伸。项目建成后项目采用“政府搭台+村集体收益+村民上岗”的利益联结机制,按照村集体经济管理办法相关内容,以当年LPR上浮30%的收益率支付18个易地搬迁村集体经济收益资金。 “搬家不丢资源”发展生态+产业。针对原址土地、林木、草地等资源丰厚的易地搬迁村,以“农户下山、产业上山”的思路,整合财政衔接、东西部协作等各类资金,在10个易地搬迁村实施集中养殖项目,助力草畜平衡和产业带动双赢。日月藏族乡大石头村依托自然景观资源优势,转让3300亩林(草)地30年经营权用于发展旅游产业(宗家沟景区),每年可获林地承包收益15万元,真正变“绿水青山”为“金山银山”。迁入新村发展新业态闯出“新天地”。努力在更有前景的乡村新业态上先行先试,巴燕乡上浪湾村积极争取衔接资金,实施农机服务队项目,一方面通过一村一用、跨村联用、多村共用等形式为农户提供“菜单式”“保姆式”托管服务,点对点服务科学种田,有效降低农业生产成本,助力农户增收,一方面服务队自身通过机械租赁、土地托管、代耕代种等多种模式实现稳定收益,切实让易地搬迁村强筋健骨,助力进入“强村”行列。

突出党建引领,以综合服务实现“能融入”。围绕维护和发展搬迁群众的切身利益,建立以党组织为核心的领导工作机制,健全相应社区管理服务机构,积极探索集中安置区管理服务新途径。强组织,实现党的领导全覆盖。聚力发挥党组织把方向管大局保落实的作用,建立“易地搬迁安置区党总支+易地搬迁村党支部”的党组织领导机制,成立6个安置区党总支,由乡镇党委副职领导任党总支书记,建立党(总)支部议事规则,完善制定集中安置区内搬迁村村民委员会职责清单,切实把党的领导贯穿于易地搬迁后扶工作全过程各方面。促共治,助力基层治理增效能。健全“乡镇—安置区—网格—楼栋(片区)”网格化管理机制,共同解决急事、大事、要事、难事,形成“有事商量着来”的良好氛围。扎实推进易地搬迁“楼栋红管家”党建创新试点工作,组建党员志愿服务队,协调县住建局成立安置区业主委员会和物业管理委员会,开展监督服务工作,提升物业服务有效供给,进一步维护搬迁群众权益。优服务,做到民生保障有温度。在全力完善水电路气网等基础设施基础上,整合各类资源,在莫布拉新村等易地搬迁安置点设置便民服务中心、便民服务角,一体发挥“图书阅览、活动竞技、志愿服务、时代讲堂、体育健身、群团之家、先进模范”等功能作用,让搬迁群众在家门口享受“一站式”公共服务。同时,严格落实搬迁安置区低保、儿童等保障政策,确保“应救尽救、应保尽保”。切实通过优化综合服务保障不断增强搬迁群众幸福感满意度。

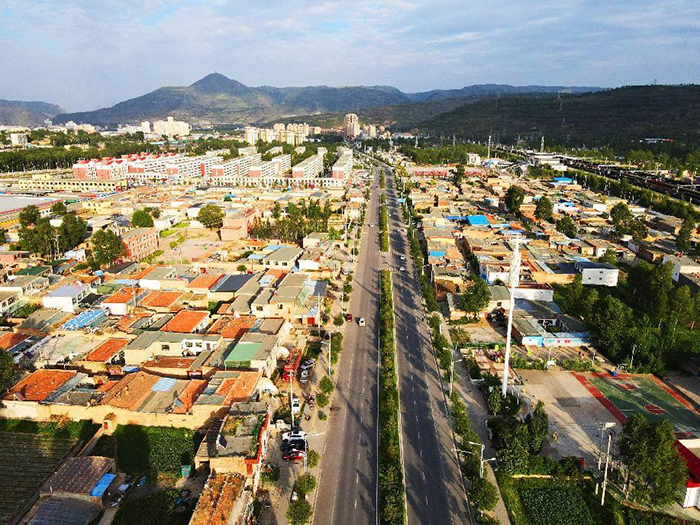

池汉新村远景照

三、典型经验

(一)池汉新村移居变宜居,安家更立业。池汉新村位于大华镇人民政府以东3.5公里处,临近县城及315国道和火车站,附近内宾馆、餐饮较为聚集,服务业发展程度较高。新村共居住960户4230人,涉及5个乡镇30个村。安置区搬迁人口多,管理难度大,大华镇创新“党组织+片区”管理模式,全力推进“大片区”管理,使易地扶贫搬迁、自主搬迁、原居住地农户的事有人管、问有所答、难有人帮,也使搬迁农户离乡不离家,实现安居乐业,开启幸福新生活。一是党建引领,凝聚发展力量。成立湟源县易地扶贫搬迁池汉新村综合服务中心党总支部,整合现有资源,实现多个阵地“共享”,促进党建合作交流、共同进步。通过运用“AI党建云”平台,让党员在网络上“搬进来、住新家”,进一步团结党员力量、夯实党建基础。同时,全面推行党务、村务公开,让群众“心中有数”,保障群众的知情权、决策权、参与权和监督权。二是加强服务导向,开创共建互惠“新格局”。综合服务中心全面启动“一门式办理,一站式服务”模式,实行“满意度测评”机制,提供快递代收、文印、开水、共享充电等服务,让群众实实在在感受到窗口服务的温度。建立健全“网格+楼栋”管理机制,6个网格30名党员组成网格员队伍,以入户“把脉问诊”等方式参与到新村治理、消防环保、移风易俗等工作,做到对辖区群众底数清、房屋情况明、治安要素全掌握,推动各项工作迅速落实,实现了社会服务“零距离”、新村治理“全覆盖”、群众诉求“全响应”。三是提升幸福指数,构建和谐发展“新局面”。秉承“共建共治、共创共享”的新村治理理念,以易地搬迁党员、入党积极分子、发展对象为主,成立新村志愿服务队伍,将每月20日定为“志愿服务日”,开展送教上门、打扫卫生、陪老人“说说话”等服务活动,用志愿行动打通服务群众“最后一公里”,充分发挥党员先锋模范作用,使为民服务更“细心”、更“热心”、更“精心”。四是发挥地域优势,注入经济发展“新动能”。 申请成立池汉物流园区“两新”组织党支部,与易地搬迁池汉新村综合服务中心党总支部进行支部联建,架起务工“桥梁”。并建立“一户一册”“一人一档”培训就业档案,引进共青团青年创业联盟,为群众进行电子商务培训;利用池汉村物流园区、莫布拉脑村集体经济,提供就业岗位,在池汉片区现场“微招聘”,为企业、群众创造“双选”平台,让用工单位与有就业需求的劳动力面对面,促进就业。五是强化文化引导,注入组织建设“新活力”。依托池汉村新时代文明实践站,打造集图书阅览、公益展示、文化交流、学习互动为一体的综合活动中心,以“乐在其中”为宗旨,接纳学生、妇女、书法爱好者、中老年等多个群体,寓教于乐、以文化人,引导搬迁群众摒弃不良业余活动,用实际行为推进乡村振兴、建设美丽和谐新村做出贡献,筑牢新村“一家人”理念,下好新村文娱“一盘棋”。六是壮大集体经济,筑牢为民服务“新理念”。充分发挥新村党总支部政治引领作用,从要素、资源入手,集中力量、创新发展,依托搬迁村原址,采取“党支部+合作社+群众”的发展模式,引导群众参与养殖业发展,呈现出“次第展开、撑开枝丫、繁荣发展”的良好局面。泉尔湾村入股“兴泉养殖专业合作社”,每年分红6万元;莫布拉脑村新办养殖场等多业并举,每年收益30万元;池汉村整合资金,建成商贸物流园家居建材市场、扶贫车间,村集体经济收入突破100万元,各村利用每年产生的村集体收益资金缴纳小区物业费、慰问困难党员、助力大学生、小区基础设施维护等,新村搬迁村民的幸福感、获得感逐日提升。

“有困难,找总支”,如今,易地扶贫搬迁池汉新村综合服务中心党总支部通过实际行动,赢得了搬迁群众的信赖与称赞,不断增强搬迁群众的获得感、幸福感、安全感,与群众同频共振建设“幸福家园。

池汉村中秋节发放面粉、菜籽油

池汉村组织开展娱乐活动

池汉村后扶产业(商贸家具城)

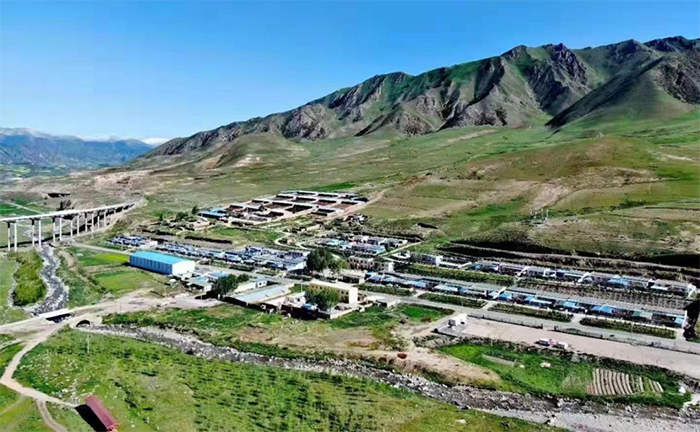

(二)本炕村谱好搬迁曲,唱响幸福歌。本炕村是湟源县日月藏族乡半农半牧的贫困村。过去村内基础设施薄弱,吃水靠挑,电压不稳,村委会下雨漏水,无集体活动的场地,一条又窄又陡的砂石路勉强连接着村子与外界。在党中央大政方针的指引下,本炕村驻村工作队协调各类项目资金1162.5万元,实施532.5万元易地搬迁、565万元美丽乡村、30万元村内公共区域绿化、15万元幼儿园地坪硬化、20万元旅游水厕建设等项目,村民盖起了砖混结构新房,并建成村幼儿园、村“两委”办公楼、党员活动室、村级综合服务中心和文化广场,全村94户327人搬进新居。如今走进搬迁后的本炕村,村史馆前的感恩碑上的“本炕村民无不感恩党的好政策,铭记政府的倾情扶助”字样映入眼帘,宽敞整洁的水泥巷道纵横贯通,休闲广场上欢声笑语不断,呈现出一幅景美人和的幸福画面。一是党建引领解民忧,基层治理促和谐。为让居民搬得出还能稳得住,日月藏族乡党委坚持以党建引领基层治理,构建出党建引领、资源共享、治理联动的治理格局,通过“党支部—党小组-党员”三级网格定岗定责,制作、发放便民服务联系卡,设置网格服务公示牌,网格管理员入户巡查走访,充分发挥社情民意调查员、矛盾纠纷化解员、政策法规宣传员、民生法制监督员、惠民便民服务员等作用,做到了“大小事务网格办理、矛盾纠纷网格化解”。二是扩宽思路谋产业,增强动力抓发展。搬迁是手段,脱贫致富才是目的,在日月藏族乡党委的统筹协调下,本炕村成立工作专班,负责就业创业指导,通过开展有意愿劳动力就业技能精准培训、省外务工奖补项目、光伏收益资金帮扶、聘用护林员等多种方式,帮助搬迁群众就近就业增收。同时,深挖特色农畜产品,积极争取资金项目发展特色产业,拓宽收入渠道。针对本炕村继续壮大牛羊养殖规模面临的草蓄平衡压力,坚持生态可持续发展。积极争取“夏种冬养”示范项目落地本炕村,实施草山恢复治理项目4800亩,煤改电项目61户。利用驻村工作经费聘请第三方专业机构草拟了本炕村生态驿站旅游发展实施方案,为村旅游产业有序发展奠定基础。村集体出资7万余元,购买了帐篷、炊具等发展浪河滩旅游经济,通过网红引流、联系县融媒体中心拍摄旅游推广视频等方式加大宣传力度,实现了村集体增收2万元,同时助力承包经营户成功创业致富获得旅游发展奖励资金3万元,带动脱贫户5人就近务工就业增收。拓展销售渠道,解决牛羊销售难、价格低的问题。支持脱贫户张世伟打造“张师傅草膘牛羊肉”品牌,通过线上销售方式远销北京、四川、江苏等地,带动全村出栏牦牛近800头,羊2000只,销售草膘牛羊肉价格均在30元/斤以上,高于本地零售价格。三是强化联农带农,推进强村富民。搭建就业平台,促进群众增收。2024年实施2万亩草山灭鼠项目,带动30多名群众人均增收3000元。实施南山灌溉水渠以工代振项目,带动10名群众每人增收8000元。间接带动部分土地流转费用由100元/亩增长到1000元/亩。实施的“夏种冬养”示范项目,带动养殖户增加经营性收入,生态驿站旅游项目带动10人以上创业增收。2024年28户脱贫户人均收入19700元,年村集体经济收入29.2万元,较上年23万元增长27%。截止目前村集体经济收入余额达80余万元。

乐业方能安居,本炕村在党建引领和驻村工作队积极发挥作用下,统筹考虑人居环境、生产生活条件、后续发展等因素,以实实在在的工作举措切实提升了搬迁群众的获得感和幸福感。

本炕村远景照

村干部走访入户

(三)莫布拉村易地搬迁绘新景,幸福生活踏歌来。湟源县申中乡的河拉大山山根的莫布拉村是典型的脑山村,村内道路崎岖、信息流通不畅、经济发展滞后。2012年,莫布拉村143户572人,成功迁至县城附近的莫布拉新村。村民们告别了昔日偏远的山区,迎来了位于交通便利的城镇生活,成为了真正的“新市民”。搬迁后的莫布拉村,基础设施得到了极大改善,村民的生活水平也有了提高。为做好易地搬迁“后半篇文章”,湟源县申中乡统筹推进莫布拉村易地搬迁村就业帮扶、产业发展、社区

管理等重点工作,让搬迁群众融入新生活、过上好日子。充分利用老村独特的地理位置和丰富的自然资源,积极盘活本村闲置土地,鼓励村民发展种养殖产业,让村民们在新村“安居”,在老村“乐业”。争取985.8万元实施的人畜分离养殖小区项目,解决了村里14户庭院养殖退出问题,推动了传统放牧养殖方式向现代舍饲圈养的转变,不仅为牦牛养殖规模化、标准化、产业化发展奠定基础,“村集体资产租转股+股份制合作社+养殖户”的利益联结模式应运而生,进一步拓宽了村民的致富新路,壮大了村集体经济。截止目前,年收入总计15.38万元,2024年内出栏藏羊720只、牦牛100头。与此同时,便利的务工就业条件,极大地畅通了劳动力家庭通过务工就业渠道,实现“稳得住、能致富”的后续扶持目标。下一步,村“两委”班子计划在现有的养殖项目和光伏发电项目的基

础上积极争取项目,大力发展村集体经济支柱产业,进一步壮大村集体收入,增加村民分红收益。

莫布拉村易地搬迁远景照

莫布拉村后扶产业

从移居到安居,从安居到乐业,在乡村振兴的道路上,莫布拉村不断探索和实践,通过实施联农带农项目、发展集体经济、促进就业等有力措施,让搬出大山的143户“新居民”,通过自己的努力融入新环境,拥抱新生活。眼下,“人心思干、人心思进”的氛围愈加浓厚,共富共美的美好图景一定能够早日实现。(青海省有关部门供稿)

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页