牢记嘱托 接续奋斗 持续巩固脱贫攻坚成果——安徽省金寨县大湾村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接特色做法

2024-07-29 来源: 全国乡村振兴宣传教育中心 作者:

- 字号:

- [大]

- [中]

- [小]

引言:大湾村牢记习近平总书记视察时的嘱托,秉持“绿水青山就是金山银山”的发展理念,将茶旅产业深度融合,走上了“山上种茶、家中迎客、红绿结合”的振兴发展之路。

一、基本情况

交通闭塞,群众思想保守。由过去的三个偏远小村合并而成的大湾村,群众思想陈旧、不易接受新生事物、“等、靠、要”思想严重。产业空白,缺乏增收支撑。群众靠山吃山,里面的人“难出去”,外面的人“懒进来”。收入基本以外出务工为主,而且毫无发展产业意识,只能维持温饱。党组织软弱,战斗力不强。班子年龄偏大,文化水平低,思想不解放,思路不清晰,带领群众致富能力不强。村集体经济空白,服务能力弱,群众意见大,干群关系不够和谐。

作为平均海拔800米以上的典型高寒山区村,大湾村基本兼具了深度贫困地区的所有致贫因素,环境的恶劣、思想的保守、条件的落后,导致发展举步维艰,贫困发生率居高不下,2014年被列为全县重点贫困村。

2016年4月24日习近平总书记亲临大湾村视察,和大家共商脱贫大计,给大湾村群众带来巨大的鼓舞,开启了大湾梦,七年来大湾村党员群众牢记习近平总书记的殷殷嘱托,将总书记的深切关怀内化于心,外化于行。强化目标责任,坚持精准扶贫,认真落实每一个项目、每一项措施,以行动兑现对人民的承诺,求真务实、苦干实干,真脱贫、脱真贫,书写了精准脱贫的“大湾答卷”。

二、主要做法

(一)因地制宜补齐硬件短板

“过去,老百姓住在低矮潮湿的土瓦房里,以砍柴卖树维持生计。全村没有一条像样的道路,晴天一身灰,雨天一脚泥,就连亲戚也不愿意来往走动。”基础设施建设严重滞后是导致大湾村贫困的主要因素之一,推进基础设施建设也成为大湾脱贫的首要任务。

脱贫攻坚以来,大湾村对未通水泥路的居民组实行道路硬化全覆盖,对之前路面较窄的道路实施“扩面延伸”项目,修建了5座桥,铺成了全长60公里的水泥路。通过实施多个集中供水和高位引水工程,解决全村饮水问题,全村自来水覆盖率达到100%。积极实施供电线路改造,确保组组通生活用电。近年来参观的游客越来越多,为了满足停车需求,村里修建多处停车场。先后建成大湾、方湾、基湾、中心村庄等4个易地扶贫安置点,129户439人喜迁新居。

新修文化广场3处,改建卫生室2处,新建幼儿园1个,在全省率先实现开通5G信号,大湾村公共服务中心可为全体村民办理全程代理、科技信息及就业等服务,公共服务能力全面提升。对照“十有十无”标准对大湾村基湾组等6个自然村庄进行美丽宜居改造提升,并完成大湾携程农庄周边环境整治,成功将大湾村中心打造成“四池一地”改厕示范带。推进农村生活污水治理,开展美丽庭院创建活动,着力引导农民群众养成良好卫生习惯和健康生活方式,健全长效机制,推动村庄环境从干净整洁向美丽宜居转变,提升乡村“颜值”。

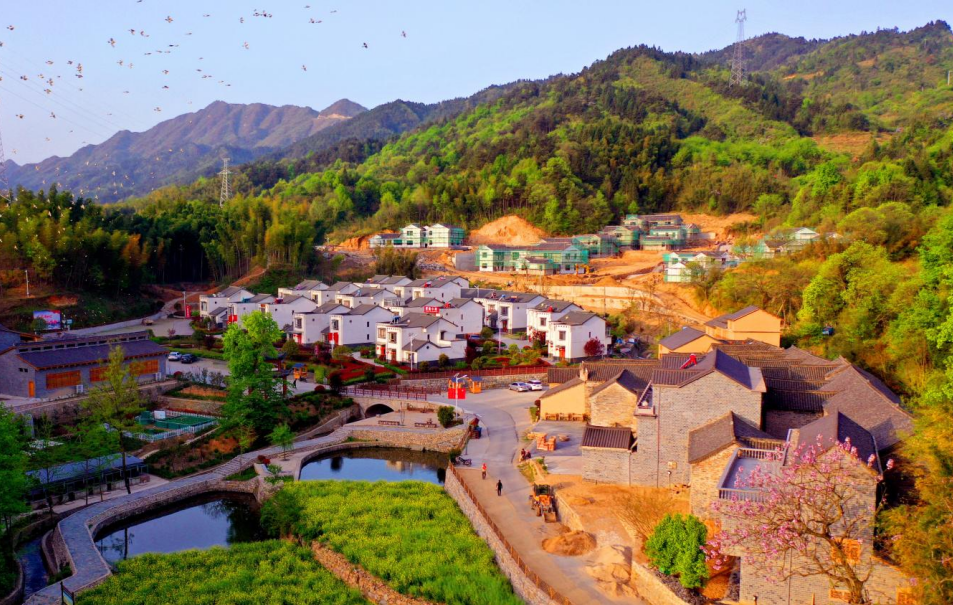

如今的大湾村,青山绿水环抱,白云山霭缭绕,幢幢小楼错落有致,美不胜收,游人络绎不绝。全村的交通路网布局合理,已实现道路硬化全覆盖,生活用电实现户户通。教育、卫生、文化、体育等公共服务能力全面提升。探索出“特色产业+零碳乡村”的乡村振兴之路,成功打造全省首个“零碳”示范乡村。2021年获评“全国生态文化村”,2022年完成大湾幸福慢谷特色小镇验收。

(二)内外结合激活发展动能

“2016年总书记到我家来问我年收入的时候,我告诉他只有3千多元,如今,我养鸡养羊、种植中草药,加上在茶厂务工的收入、村里公益性岗位工资,一年下来,就有4万元收入。”村民陈泽申说。

“持续稳定性脱贫还是要靠产业和就业”,村党总支第一书记余静感触颇深。大湾村依靠产业、就业“两业”并进的发展思路,脱贫工作取得了显著成效。

茶产业是大湾村因地制宜发展的重要特色产业。大湾村按照“山上种茶、家中迎客”的发展思路,强力推进茶旅融合,实施茶叶生产“三品一标”提升行动,改造提升茶园700亩。采取“龙头企业+农户”的产业发展模式,引进市级龙头企业安徽蝠牌生态茶业股份有限公司,在茶叶深加工上做文章;通过提供茶园管理、茶叶采摘、炒制加工等就业岗位,实现群众年户均增收1000元。现在,全村公益性工作岗位增加到94个,具备条件的贫困户实现一户一岗,达到稳定就业,户均年增收6000元。

此外,大湾村旅游资源丰富,积极发展红、绿、蓝三色旅游,有十二檀、狮子岩、云台山、汪氏祠堂、百丈岩、帽顶山、三口锅、龙潭河等主要旅游景点。近年来,随着马鬃岭旅游景区知名度加大,大湾村茶产业和乡村旅游发展迅速,充分利用白水河贯穿大湾境内10余公里这一自然资源优势,新引进“大湾十里漂流”项目。牵手携程旅游,打造携程度假农庄,目前2期建设全部完成,进一步提升游客接待水平。

近七年来,大湾村发展42户农家乐,2022年吸纳各地游客观光旅游超35万余人次,实现旅游经济效益5000万余元。现在,大湾村茶产业的发展,也带动了旅游业的发展,两者相辅相成,形成良性循环,初步实现了“山上种茶、家中迎客”。大湾村正以创建国家4A级旅游景区为抓手,继续打造旅游项目,提升旅游品牌,带动老百姓增收。

目前,大湾村新建273.6KW光伏电站1座,年均发电量28万度,收益约28万元,108户贫困户入股光伏,年稳定收益3000元。建设1.2MW光伏电站1座,板下种植灵芝,实现“农光互补”。与国家人社部合作,通过众筹方式,在大湾村定制有机茶园50.8亩,带动群众就近就业32人,户年均增收7000元。通过专业合作社、家庭农场的不断发展壮大,广大村民转变以往自种自养模式,壮大产业规模,解决了农户销售难问题。

通过开展各类活动,积极引导群众尊良俗、去低俗、除恶俗,努力推动移风易俗,丰富群众精神生活。建成大湾红色书店,组织开展读书日活动,开发了“一堂红色党课,一台乡村振兴戏、一首大湾村歌,一次红色体验”。2022年共开展“我们的节日”系列主题活动7次,各类创建评比活动3次,评出乡(村)级文明户 157户、“美丽庭院”8户、“文明商户”6户,“文明村庄”2个,“卫生清洁户”42户。成立村志愿服务队伍10支,志愿者人数420名,开展志愿服务活动96次。立足文化振兴,开创“益育”模式,组建大湾村文艺演出队,开发特色乡村节目,村委带着村民“玩”,农民演给自己看,创办了“启航新征程 幸福中国年”大湾村春节联欢会和“来皖知好味 桃醉花石乡”民俗风味美食大赛等群众性特色活动品牌,乡村文化更有生机和活力。

(三)政策落实筑牢脱贫根基

汪能保是大湾村曾经的贫困户,在经历老年丧子、身患绝症的双重打击下,他一度失去了对生活的信心。随着精准扶贫工作的深入推进,乡村干部多次到他家中看望慰问,帮助落实产业扶贫、就业扶贫、易地搬迁扶贫、小额贷款扶贫、光伏扶贫等扶贫措施。2018年底,汪能保的各项收入、补贴达到了近3.5万元,顺利实现了脱贫。脱贫政策的有力落实让老汪重拾了生活的信心,老两口的脸上又浮现了往年一样的幸福笑容,这也是大湾村用好用活政策资金,全力落实帮扶措施的真实写照。

近年来,大湾村紧紧围绕“两不愁三保障”的标准,认真落实好每一项政策,让群众无后顾之忧。在健康脱贫上,投资110万元新建卫生室和卫生站各1所,选聘村医4名。实行家庭医生签约及慢性病患者送药上门服务,确保让每位病人得到优质服务。在教育脱贫方面,投资60万元对原村小学实行全面改造,投资248万元新建村幼儿园1所,落实好各类教育资助、“雨露计划”、助学贷款等教育脱贫政策,保证每名学生都有学上,能上好学。

发展茶叶、蜜业、小香薯等特色种养业,建设“光伏发电+木耳种植”示范基地。持续实施“两业”帮扶,2022年特色种养业奖补82户23.8万元,获得经营收入近100万元;开展脱贫户劳动技能培训2次,稳定开发村级公益性岗位94个,发放就业奖补76人4.36万元。认定产业带头人1人,获评优秀产业带头人1人,新增家庭农场1家、合作社2家。推行“四带一自”工程,5家主体通过务工带动、入股分红、土地流转、帮销农特产等方式,带动138户增收。大力发展电商经济,实现网销农产品120余万元。

大湾村按照“四个不摘”政策要求,持续做好脱贫户帮扶工作,关注生活现状及动态,做到一月一排查,一月一分析。大力发展产业持续增收项目,及时化解返贫风险。针对监测户,根据实际情况,制定一户一方案的帮扶计划,通过就业帮扶、兜底保障等,巩固提升帮扶成效,拓宽增收渠道,提高收入水平,确保及时消除风险。

(四)项目管理促进资产动力

大湾村共有扶贫(衔接)项目资产79个(公益性资产64个,经营性资产15个),金额6260.3万元,及时建立资产台账,实时动态追踪管理,完成确权、公示、移交、入账、登记工作,把项目真正管起来。一是严格项目实施。按照“村申请、乡审核、县审批”的立项程序。在项目选择上,所有项目全部从项目库中筛选,重点选择能带动村级集体经济发展、具有一定产业优势的产业项目,并严格履行民主决策程序,通过“四议两公开”方式进行。在项目实施上,建立了项目任务清单和责任清单,明确了绩效目标、推进节点和完成时限。二是强化资产管理。对实施的项目已落实经营主体的,积极督促签订固定分红协议。在保障资金安全上,对经营主体实施的项目,采取资产划转、担保等方式,即由经营主体将投入资金的等额资产划转到村集体账户或提供资产担保,对村集体直接实施的项目,采取筑巢引凤,租赁模式。同时,不定期对企业进行走访了解经营状况,从而确保投入资金安全。三是强化监督管理。大湾村建立了扶贫资产台账,实行资产清单化管理。利用经营主体、公益性岗位和道路管护员定期维护保养,确保扶贫资产保值、增值、不贬值。对资产收益项目强化风险防控,建立风险预案,收益分配情况做到公开透明,主动接受社会各界的监督。

(五)党建引领凝聚攻坚合力

通过领导干部联系结对、选派第一书记、建立“一村一策”等形式进行帮扶整顿,采取健全党员教育管理制度、发展壮大党员队伍、增加集体经济收入等措施,解决了多年积累的突出问题。

脱贫致富,需要有个好支部。大湾村从强班子、带队伍着手,在村“两委”换届选举中,进一步选优配齐村两委班子,驻村第一书记余静和帮扶单位金寨县中医医院选派驻村的工作队,与村“两委”一起带领群众合力攻坚、聚力振兴。严格落实“三会一课”制度,党支部定期召开党员大会、支委会、党小组会。严格落实组织生活会制度,紧密联系工作实际,扎实开展批评与自我批评,对检查和反映出来的问题,制定改进措施,切实加以解决。加强党员干部教育管理,在日常学习中强化党员的身份意识,积极发挥党员在脱贫攻坚工作中的先锋模范作用。突出党建引领,积极开展“党建+”行动,深入推进党建引领信用村建设工作,开展乡风文明评议,把信用变信贷,为信用等级高的群众提供信贷资金支持,助力群众发展生产,扩大规模。深入开展党建引领乡村治理,成立“红色评议站”,组建“红色评议员”队伍和志愿者服务队伍,由村党组织牵头,充分发挥老党员、老村干、老教师等群体在政策宣传、矛盾纠纷调解、文明评议活动的重要作用,形成了党员率先垂范、群众积极参与的共享共建共治的乡村治理新模式。

咬定青山不放松,立根原在破岩中。如今的大湾村,处处涌动着发展的活力,处处充满着欢声和笑语;曾经的贫困户变成了富裕户,曾经的慵懒人变成了带头人。通过近几年的不懈努力,大湾村于2018年实现“村出列”,建档立卡的贫困人口数从2014年的242户707人到2020年底全部脱贫,贫困发生率从20.6%下降至0%。村集体经济收入从2014年的空白发展到2022年的207万元。村民收入大幅增加,群众人均收入由2016年的7120元增长为2022年的17038元。近年来大湾村获得了“全国脱贫攻坚楷模”“全国先进基层党组织”“中国特色村”“全国乡村旅游重点村”“中国美丽休闲乡村”“国家3A级旅游景区”“省乡村振兴示范村”等多项主要荣誉称号。现在的大湾村,不是脱贫攻坚的盆景,而是改革发展的风景,是代表了大别山革命老区一代又一代的红色基因传承人向着幸福生活奋力拼搏、奋力书写美好未来的全景!

三、经验启示

一是必须通过加强党建夯实脱贫保障。“农村富不富,关键看支部;支部强不强,关键靠头羊”。村级党组织是带领群众脱贫致富的核心,抓好脱贫攻坚离不开坚强有力的基层党组织。把村党组织建设作为脱贫攻坚的“龙头”来抓,选优配强村总支书记等人选,较好发挥了带头人作用,树立了威信、凝聚了人心、赢得了口碑、推动了发展。党员冲锋在脱贫攻坚战最前列,当好表率、作出示范是关键。

二是必须通过激发内力实现持续发展。群众是脱贫攻坚的主体。脱贫攻坚,不能光由党员干部唱“独角戏”,更重要的是要唱好与贫困群众的“对台戏”。大湾村通过实施无职党员设岗定责、开办振风超市、张贴“红黑榜”等措施,各级党员干部和贫困户结成帮扶对子,面对面、心贴心地交流思想、加油鼓劲,千方百计为贫困群众想办法、办实事,引导贫困户转变观念、提振信心,变“要我脱贫”为“我要脱贫”,激发了群众脱贫致富的内生动力。

三是必须通过育强主体带动产业兴旺。要实现稳定脱贫,产业是根本;产业发展,主体带动是关键。大湾村把培育各类新型经营主体作为产业发展的关键,积极培育产业发展带头人,如通过引进蝠牌茶业公司,不仅解决了本村2000余亩茶叶加工销售的难题,而且由过去制作“大路货”变成制作精品瓜片茶,带动鲜叶销售价格由30元/斤上涨到60元/斤,带动茶农户均增收3000元以上。

四是必须通过改革创新破解矛盾问题。打赢脱贫攻坚战,必然会遇到种种矛盾和问题,对此,必须靠深化改革创新加以解决。近年来,大湾村积极推进土地制度、“三变”、集体产权制度等改革,为脱贫攻坚、加快发展注入了强劲动力。如叠加农村宅基地制度改革、易地扶贫搬迁、水库移民避险解困、美丽乡村建设等政策,一些贫困群众不花一分钱即搬进了新居,有的还小“赚”了一笔。积极推进“三变”改革,加大闲置资源资产利用,实现“资源变资产、资金变股金、农民变股东”,村集体经济收入实现“零”突破,村集体经济组织成员全部获得分红。 相关附件:

扫一扫在手机打开当前页